「藤井風」という名前は単なるJ-POPアーティストとしてではなく、“精神性のあるミュージシャン”として語られることも。

音楽性の豊かさやメッセージ性の強さ、自然体なキャラクターで幅広い世代に愛される一方で、その活動にはしばしば「宗教的な匂い」を感じるという声も上がっています。

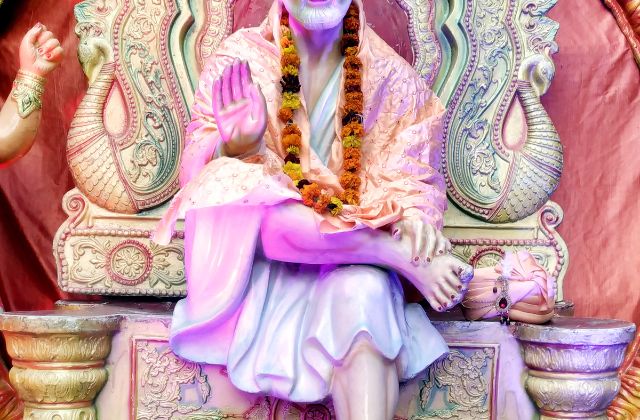

特に注目されているのが、インドの霊的指導者サティヤ・サイ・ババの影響なんです!

実は、ファーストアルバム『HELP EVER HURT NEVER』やセカンドアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』は、どちらもサイババの格言を引用したもの。

さらに個人レーベル「HEHNレコーズ」の名前もそこから来ていることがわかっています!

こうした背景から、藤井風が宗教的影響を音楽活動にどのように取り入れているのか、また本人の信仰や意図はどこにあるのかという点が、ファンやメディアの間でたびたび話題に。

「宗教を隠れた形で布教しているのでは?」という懸念もあれば、「ただの精神的指針として受け取ればいいのでは」という声もあり、賛否両論が渦巻いているのも事実。

こちらでは、「藤井風と宗教の関係」「藤井風の曲における宗教色の強さ」「藤井風とサイババとの関係」という3つの視点から、その音楽と信仰の交差点を掘り下げていきます!

藤井風と宗教の関係!布教してるって本当?信仰がある?

家族の信仰の影響

藤井風さんと宗教との関係は、その家族的・精神的な背景を知ることでより深く理解できます。

藤井風は岡山県出身のアーティストで、幼い頃からクラシックピアノや洋楽など多彩な音楽に親しんできましたが、音楽と同じくらい身近にあったのが“祈り”や“精神性”でした。

実は藤井風さんの父親がインドの霊的指導者、サティヤ・サイ・ババの教えに深く共鳴しており、家族全体でその影響を受けていたそうなんです。

風さん本人も、過去のインタビューやSNSで「父が大切にしていた言葉」としてサイババの格言を紹介。

つまり、藤井風は「自分の選択」というよりも、家族の文化の中で自然と宗教的な教えに触れて育った、いわば“宗教2世”ということになりますね。

信者なのか?

ただし、ここで重要なのは「宗教2世=いわゆる妄信的な信者」と一概に言えない点。

自身が明確に「私はサイババ信者です」と公言したことはなく、信仰というよりは“思想”としてその教えを受け取っているように見えます。

「人を傷つけるな」「愛をもってすべてを受け入れよう」といった普遍的な教訓を、彼なりに生活や音楽に取り入れているのだと考えられます!

ただ、こうした背景から、ファンの中には「藤井風は宗教家なの?」と疑問を持つ人も少なくないようです。

また一部では、藤井風の活動が「宗教的メッセージの無意識的な広報活動になっているのでは」と懸念する声もあるのが現状。

これに対して本人はSNSで「人の精神性や信念は誰にも口出しできない」と発言し、自分が何かを“押しつけている”つもりはないことを強調しています。

つまり、藤井風さんにとっては宗教とは“所属”するものではなく、“育まれたもの”であり、“生き方や表現に反映される自然な一部”ということなのかも!

藤井風の曲は宗教色が強い?

藤井風の音楽が宗教色を帯びていると指摘される理由は、大きく分けて3つあります。

宗教的なフレーズのタイトル

1つ目は、前述した通りアルバムタイトルに宗教的なフレーズを用いていることです。

ファーストアルバム『HELP EVER HURT NEVER』は、「常に助け、決して傷つけるな」という意味で、サイババの教えの中でも特に有名な言葉です。

そしてセカンドアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』は、「すべてを愛し、すべてに仕えよ」という、まさに無償の愛を説くスピリチュアルなメッセージです。

歌詞・ライブ演出・SNS発信に込められた“祈り”や“救済”

2つ目は、藤井風の歌詞やライブ演出、SNS発信に込められた“祈り”や“救済”の要素です。

たとえば「帰ろう」や「死ぬのがいいわ」といった楽曲には、生死観や魂の循環といったテーマが表現されており、宗教的な背景を感じさせる内容になっています。

またライブでのマントラ(短い祈りの言葉)の使用や、グッズに記されたサンスクリット語の言葉など、表面的なポップスには見られない要素が多く見受けられます。

思想を隠して伝えている?

3つ目は、「サイババの思想を隠して伝えているのではないか」という受け取り方が一部に存在することです。

批判的な意見には、「出典を明かさずに宗教的メッセージを込めるのはフェアではない」という声もあります。また、

中には「本人の言葉だと思って感動していたのに、実はサイババの言葉だった」とショックを受けるファンも・・

ただし、こうした宗教的要素を“危険視”することには慎重さも求められます。

藤井風自身は、宗教を信じさせようとしているわけではなく、自分にとって自然な思想や価値観を音楽として表現しているに過ぎません。

「自分の信念を歌にしているだけ」という姿勢が一貫しており、それをどう受け取るかはリスナーに委ねられているのです。

したがって、「宗教色が強い」と感じるかどうかは、リスナー自身の価値観によって大きく左右される部分でもあります!

藤井風とサイババの関係は?会ったこともあるの?影響がわかるエピソード!

直接的な関係はあるの?

藤井風とサイババの関係は、直接的な面識や師弟関係といったものではありません。

むしろ、「思想的・精神的な影響を深く受けた存在」として、サイババが藤井風の中に根付いていると言えるでしょう。

家庭での影響がわかるエピソード

まず注目すべきは、実家に飾られているサイババの写真の存在です。

これにより、風の家庭環境がいかにサイババの影響下にあったかがわかります。

父親がサイババの信仰者だったことから、日常生活の中で自然とサイババの教えが息づいていたのです。

藤井風は、宗教的儀式というより“家族の習慣”として、祈りや格言に親しんでいたとされます。

また、サイババの言葉は藤井風にとって「生活の指針」であり、「言葉の宝庫」でもあります。

楽曲制作やタイトル決定の中で、風さんはサイババの言葉をあえて“引用”しています。

その背景には、「この教えが人の心を軽くするかもしれない」「より多くの人に届くかもしれない」という意図があると推測されます。

生まれ変わり説も?

一方で、「藤井風はサイババの生まれ変わりなのか」といった極端な見方もネット上では散見されます。

これは、藤井風の神秘性や言動の一貫性、自然体なキャラクターがそうした“スピリチュアルな解釈”を呼び込んでしまうからかもしれません。

しかし、そうした憶測は本人の意思や発言とは無関係であり、過剰な神格化には注意が必要です。

実際、藤井風はあくまでも“表現者”であり、“宗教家”ではありません。

風さんにとってサイババは“敬意を持つ対象”であって、“絶対的に従う存在”ではないように思えます。

精神的な支柱の一つとして、風さんの内面に深く根付いている存在。それが「サイババ」なのではないでしょうか。

藤井風の宗教的な精神性と世界観を深堀りして見えてきたこと!

藤井風さんの“独特の雰囲気”って、こういう精神的な背景があったからなのか」と腑に落ちた感じでした。

正直、最初は「宗教」と聞くとちょっと構えてしまった部分もあったけど、掘ってみるといわゆる“押しつけの宗教性”じゃなくて、「自分の中で大事にしてる言葉や考え方を音楽に込めてる」ってだけなのでは。

どこかで聞いたようなきれいな言葉が、実はサイババの格言だったというのも、知らなければただの名言として受け取っていたかもしれません。

本人が「布教のつもりはない」「精神性の話には誰にも口出しできない」と発信しているところにも誠実さを感じます。

むしろ、サイババという人物やその思想を知るきっかけになった人も多いんじゃないかなと。

ただ一方で、たしかに「出典を明記せずに引用していることにモヤモヤする」という意見も分からなくはないですよね。

特に宗教に敏感な人や、宗教2世として複雑な経験をしてきた人からすれば、「うっすらとした宗教性」を感じ取ってしまうだけで警戒心が出るのも自然な反応だと思います。

結局のところ、「スピリチュアルな影響=宗教的で怖い」ではないし、「心の拠り所=布教活動」でもない。

藤井風さんの場合はその中間にいて、そこがまた「らしいな」と思いました。

どこか掴みどころがなくて、でも芯がある。そんな魅力の一端が、サイババとの関係や宗教観に表れてるのかもしれません!

まとめ

藤井風の音楽や発言、活動には確かにサイババの影響が色濃く反映されています。

しかしそれは、「宗教を広めたい」という意図というよりも、「自分の精神的なルーツや信念を表現したい」というアーティストとしての誠実さの現れなのではないでしょうか。

風さんが信じる価値観――助け合い、傷つけず、すべてを愛し、仕えるという姿勢――は、宗教という枠を超えて、多くの人の心に響く“普遍的なメッセージ”です。

だからこそ、藤井風の音楽は「宗教的」と言われながらも、多くのリスナーの心をつかんで離さないのかもしれません。

結局のところ、藤井風さんの音楽に込められた精神性をどう受け取るかは、聴き手の自由です。

ただ一つ言えるのは、発信する言葉や音楽には、人生や生き方についての本質的な問いが込められているということ。

それが宗教由来であれ、個人的な感性であれ、それだけで聴く価値のあるアーティストであることは間違いありません!

コメント